葉物より穀類・芋類・豆類!

発酵性食物繊維が豊富な

おすすめ食材

今の食事に1日3g以上追加したい

「発酵性食物繊維」

~でも、サラダじゃない

専門家が勧める1日の発酵性食物繊維摂取量は、

いつもの食事に+3g以上

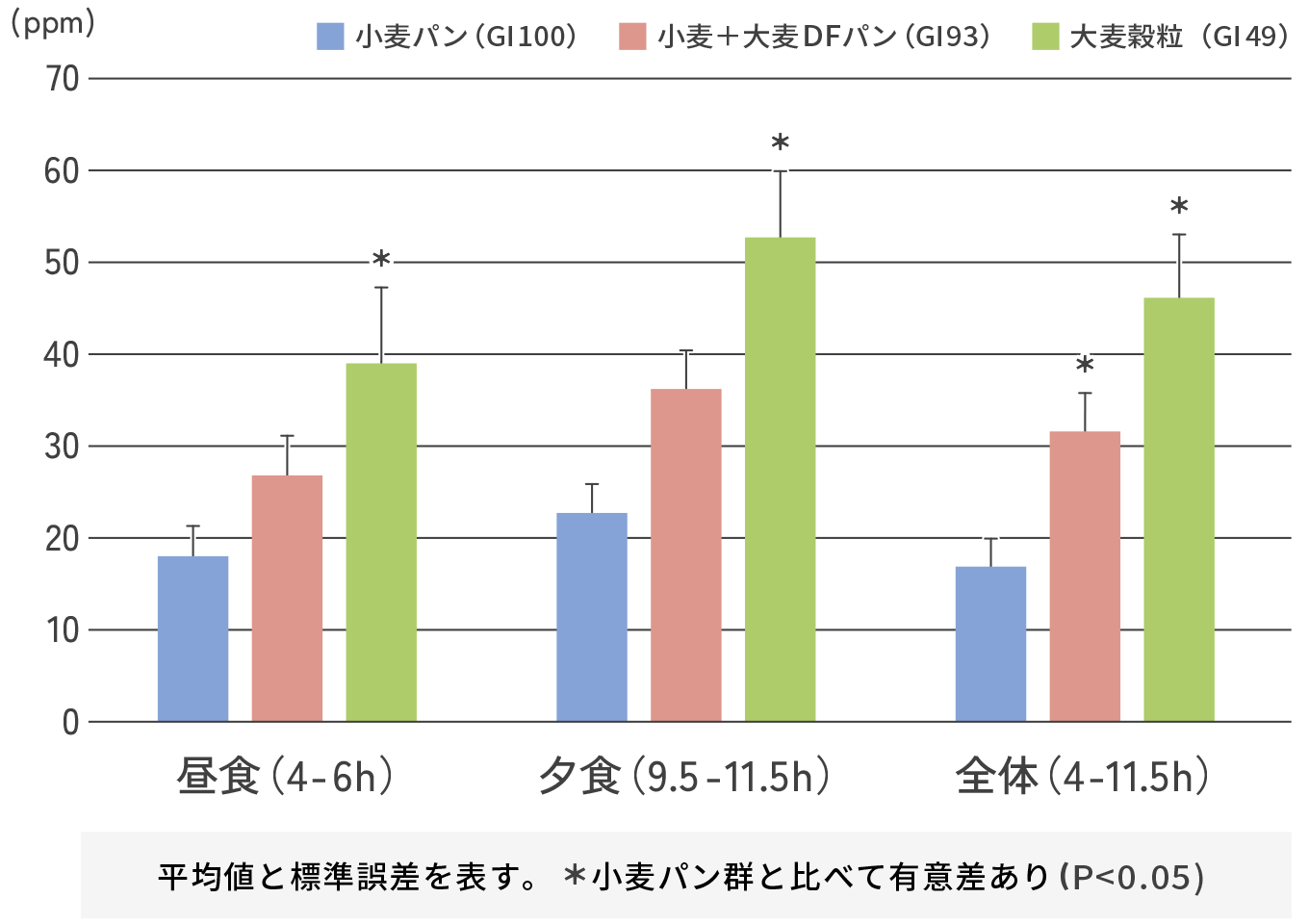

発酵性食物繊維(大麦中の有効成分)2.9g/日の摂取で、腸内発酵のマーカーが上昇することが海外の研究で証明されています※1 。そして発酵性食物繊維の継続的摂取が、代謝物の産生や菌の増加など腸内環境改善につながることも国内外の研究でわかっています。例えば小麦ふすまに含まれる発酵性食物繊維約2.1g/日の継続摂取で、全身の健康に役立つ短鎖脂肪酸の一種・酪酸および酪酸産生菌の増加が見られ※2、また別の研究では玉ねぎやごぼうに含まれる発酵性食物繊維※34.5g/日を2週間摂取したところ、腸内にビフィズス菌が増加しました※4。

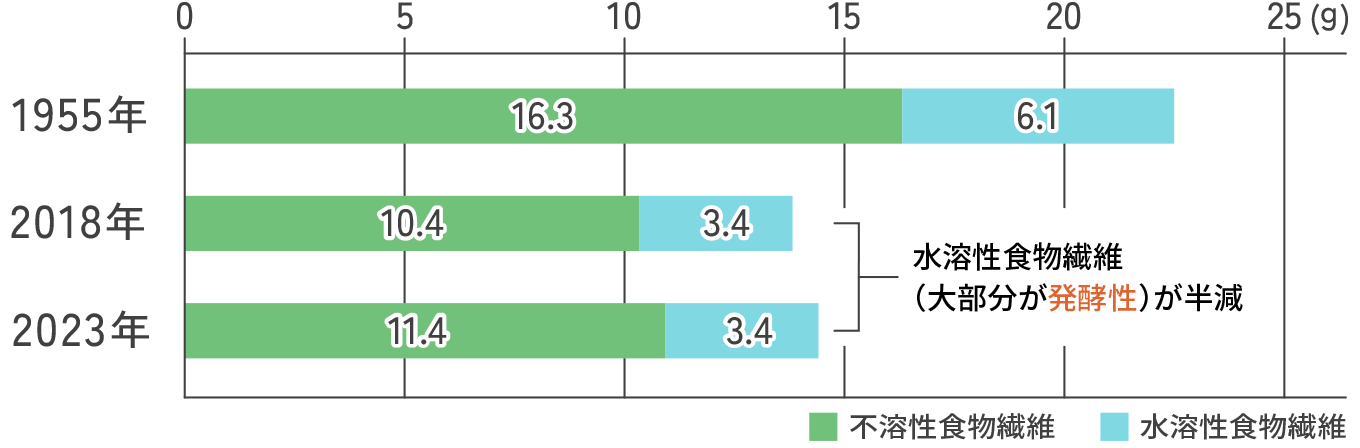

日本人の発酵性食物繊維摂取量の平均は、70年前は6.1g/日でした※5が、近年は3.4g/日に減少しています。食物繊維研究の第一人者で日本食物繊維学会理事長である青江誠一郎先生によると「食物繊維の摂取量は増えるほどに健康効果が高まる」そう。摂りすぎることはないので、いつもの食事に+3g以上の発酵性食物繊維を心がけてみましょう。

◾️サラダ類の発酵性食物繊維量 日経ヘルス『食物繊維がまるわかり!「腸活」最強バイブル』、文部科学省『食品成分データベース』、ベターホーム協会編『ベターホームの食品成分表:五訂』を参考に作成

これまで間違っていた!?

腸活のための食物繊維えらび ~サラダじゃ摂れない!

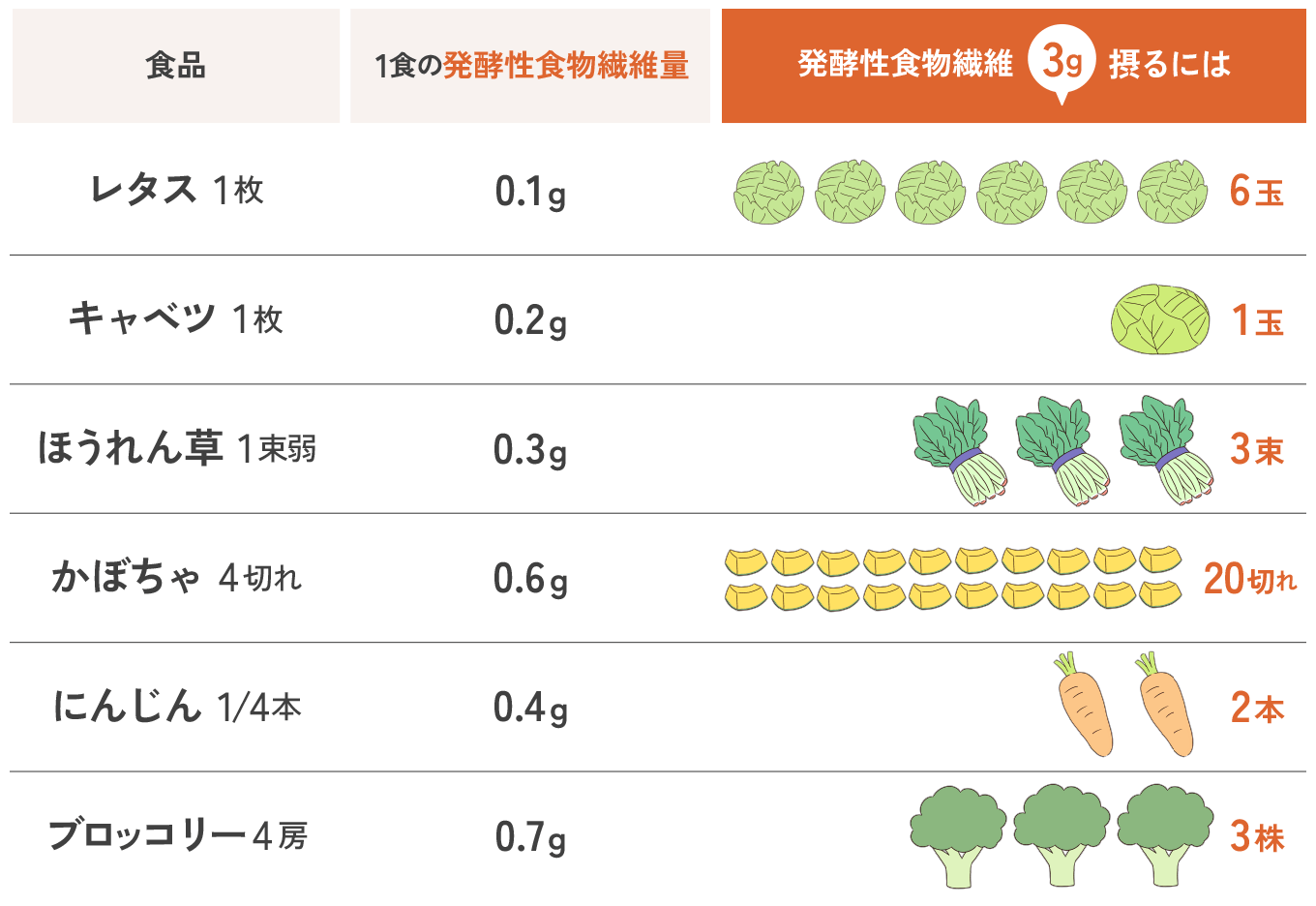

これまで食物繊維を摂るために意識してサラダを食べていた人も少なくないと思いますが、実はサラダによく使われる葉物野菜に発酵性食物繊維はそれほど多く含まれていません。これまで食物繊維が多いと思われていたレタスやほうれんそう、キャベツやニンジンに発酵性食物繊維は意外に少なく、3g摂るにはレタスを6玉以上食べる必要があります。発酵性食物繊維は、意外にも押し麦や玄米のご飯といった主食になるような穀類に多く含まれており、サラダより主食の穀類からの方が摂りやすいのです。

「発酵性食物繊維」の取り入れ方 ~葉物より穀類・芋類・豆類!

主食からなら効率的にしっかり摂れる

~種類も気にして摂りたい

健康に有益な成分「短鎖脂肪酸」を作り出すための新腸活に欠かせないのが、「発酵性食物繊維」。実は、ご飯や芋、大豆などに多く含まれているのです。近年食物繊維の摂取量が不足している理由の一端に、穀類摂取量の不足があるともいわれます。米や芋は炭水化物ダイエットなどで敬遠されがちな食材ですが、健康やアンチエイジングのためにきちんと摂っていきましょう。主食になる穀類、とくに全粒穀類からなら、たくさんの量を摂取することができます。

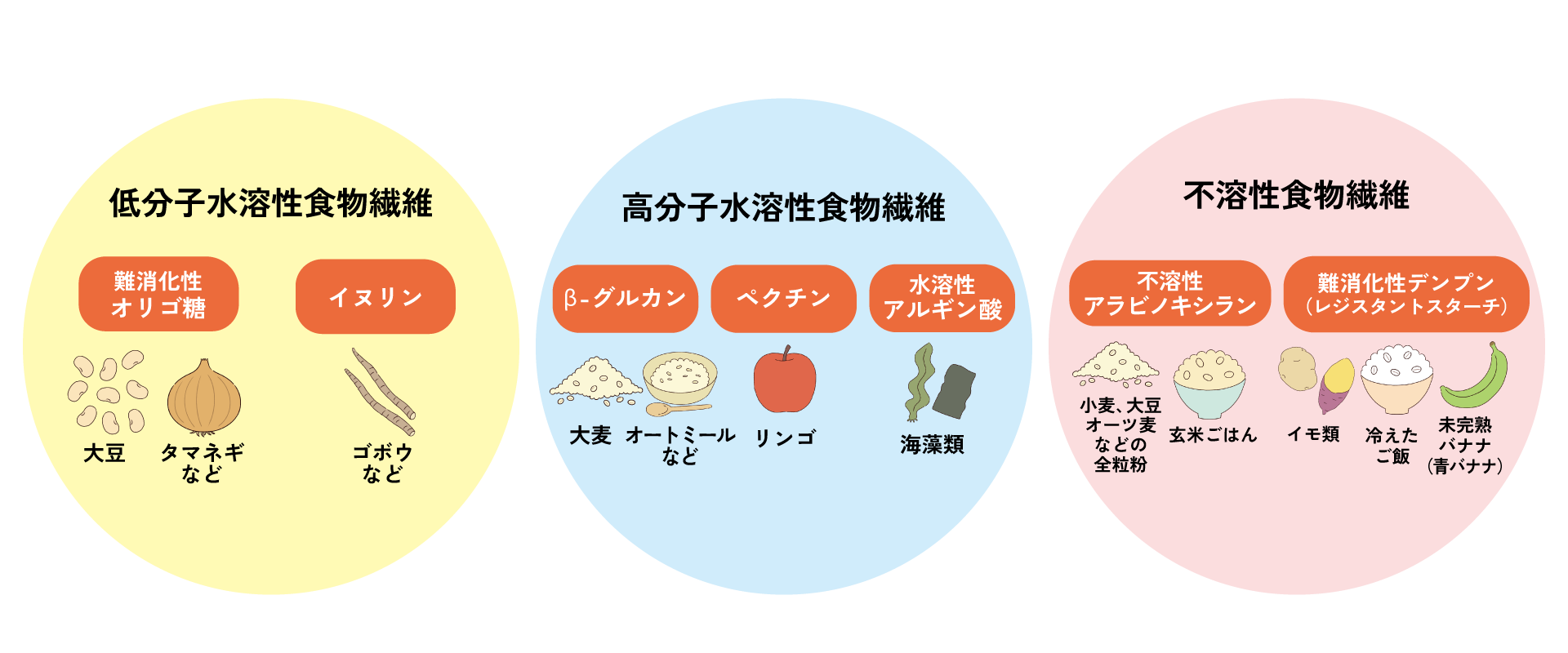

また、発酵性食物繊維を摂る際に気を付けたいのが、いろいろな食材から摂ることです。発酵性食物繊維にはいくつもの種類があり、腸内細菌の菌種によってエサにする種類が異なります。腸内細菌×発酵性食物繊維がもたらす恩恵をしっかり受けるには、さまざまな種類の発酵性食物繊維を摂取するのがオススメです。

発酵性食物繊維の摂り方のポイント

- いろいろな種類の食材から摂取

- 腸内細菌にも発酵性食物繊維にもいくつも種類があり、腸内細菌の種類によってエサにする発酵性食物繊維の種類が異なるため

- 主食の穀類から摂取すると効率が良い

- 毎食摂る主食から摂取すれば、自然に食物繊維摂取量も増えるはず

- 発酵食品と一緒に摂る

- 発酵食品には有用菌が含まれて(プロバイオティクス)おり、発酵性食物繊維は菌のエサになる(プレバイオティクス)ので、併せて摂ることで、さらにうれしい効果が期待できる

菌のエサになる発酵性食物繊維の種類

COLUMN

食品の発酵性食物繊維量を知るには?

文部科学省「食品成分データベース」で、食品に含まれる発酵性食物繊維の量を知ることができます。調べる際に見るべきはAOAC2011.25法です。

-

AOAC低分子量水溶性食物繊維

-

AOAC高分子量水溶性食物繊維

-

AOAC難消化性でんぷん

の値の合計が発酵性食物繊維量です。

ただ、現在はすべての食品がAOAC2011.25法で測定されているわけではありません。(順次併記予定)

食品成分の中に上記測定法での表記がない場合はプロスキー変法水溶性食物繊維 の値を見ます。

新たに導入されたAOAC2011.25法では、従来のプロスキー法で測定できない食物繊維の量も測定できます。例えば、ごはん(精白米)はプロスキー変法水溶性食物繊維量では0gですが、 AOAC2011.25法で測定すると1.0gになります。