コラム&レポート

西沢事務局長コラムvol.3|日本人のやせ型体型や長寿に寄与している菌がいる?!

「やせ菌」「長寿菌」などと呼ばれ、世界で多くの研究が発表されているアッカーマンシアという菌がいます。ところが、この菌は日本人の腸にあまり多くようです。

そこで、肥満が少なく長寿者が多い日本には、日本人ならではの「やせ菌」がいるのではないかと探索したのが、国立医薬基盤・健康・栄養研究所などによるチーム。

その結果、それはブラウティア・ウェクセレラエというブラウティア属の菌ではないかと報告しています。肥満や2型糖尿病のリスクが低い日本人ほどこの菌が多かったとのこと。

ブラウティア菌は日本人の約9割で腸内細菌の1%以上を占める菌ですが、どのくらいの量がいるかも重要で、腸内細菌全体の6%を超えると、やせ型の人の割合が格段に上がるそうです。この菌は、酢酸や乳酸だけでなく、脂肪の蓄積や炎症を抑える働きのあるオルニチンやアセチルコリン、Sアデノシルメチオニンといった物質を産生していたのです(Nat Commun. 2022 Aug 18;13(1):4477.)。

研究をまとめた、同研究所の副所長でヘルス・メディカル微生物研究センター センター長を務める國澤純先生は、「これまでのデータから、大麦を食すとブラウティア属の菌が増えるようだ」といいます。

今、もっちりして食べやすい大麦、もち麦がブームになっていますが、もともと日本人は1960年頃まで、一人当たり年間8~10㎏もの大麦を食べていました(この頃食べていたのはうるち麦)。大麦はβ-グルカンを中心に100gあたり7.1gもの発酵性食物繊維を含む(日本食品標準成分表(八訂)増補2023)、いわば発酵性食物繊維の王様。

大麦は、ブラウティア属の菌が多い日本人独自の腸内細菌叢形成に、大きな役割を果たしてきたことでしょう。その意味で、戦後ほとんど顧みられなくなり、50年以上の長きにわたり、ほぼ主食から姿を消していた大麦が、もち麦の登場をきっかけに息を吹き返したのはうれしいことです。

さらに、もともと日本人の腸には炭水化物代謝菌が多いという指摘もあります。

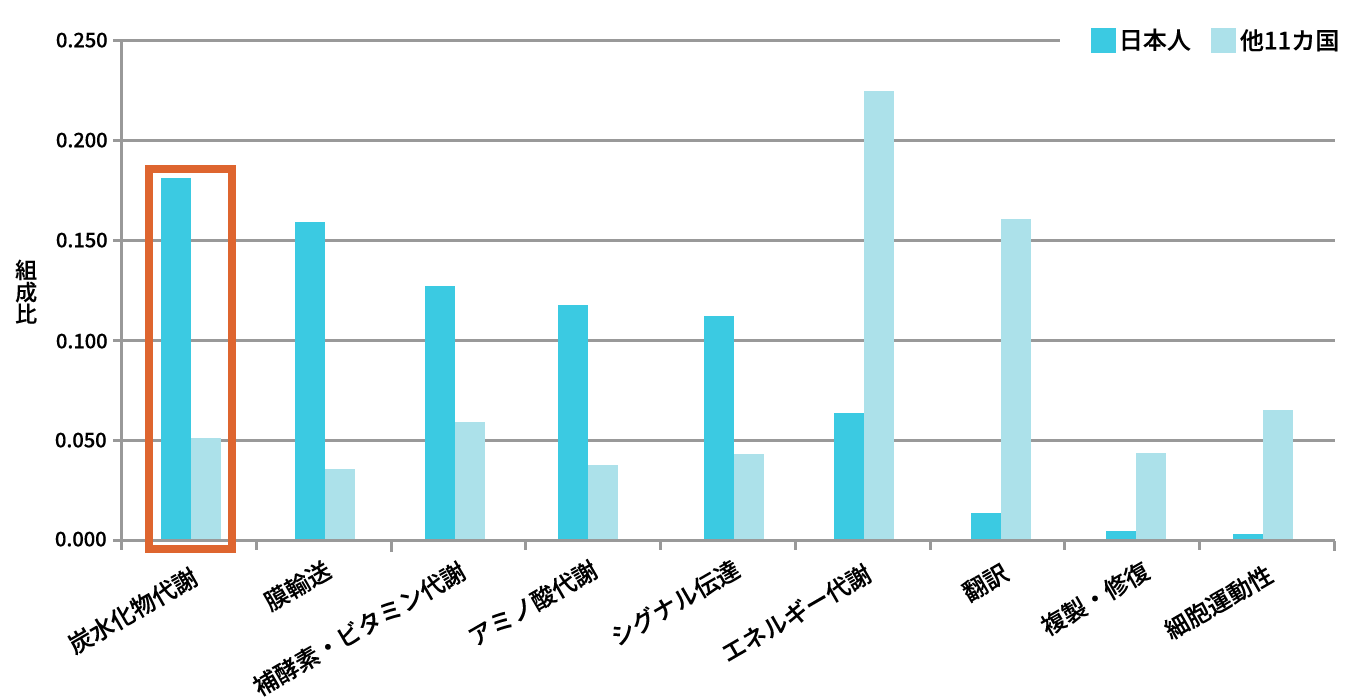

アメリカ、フランス、ロシア、中国など他の11カ国の人々と日本人(106人分)の腸内細菌叢を比較したところ、前述のブラウティア属の菌やビフィズス菌が多く、腸内細菌が持つ機能面で見ると、他国の人たちに比べ「炭水化物代謝」に関わる機能を持つ菌が圧倒的に多かったという結果が出ています(DNA Res. 2016 Apr;23(2):125-33.)。

DNA Research, Volume 23, Issue 2, April 2016, Pages 125–133,

The gut microbiome of healthy Japanese and its microbial and functional uniquenessを基に作成

やはり、ブラウティア属の菌は、大麦はじめ米・豆・芋といった日本人がともに歩んできた炭水化物源と密接な関係がありそうですね。

そして、発酵性食物繊維は炭水化物の一種ですので、日本人は、“発酵性食物繊維型腸内細菌叢”の民族の代表だと言っていいかもしれません。

このように、私たち日本人にとって身近な食物繊維源によって培われてきた独自の菌叢も、それが含まれる食品を食べなくなったらやがて失われていきます。

腸の健康を維持するためにどんな食品を守らなければならないのか。それを明確にして対策を講じていくためにも、日本人ならではの腸内細菌とそれに関係する発酵性食物繊維についての体系的な研究が望まれます。

Writer 執筆者

西沢 邦浩 事務局長

- 一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクト 事務局長

1991年日経BP入社。2005年より「日経ヘルス」編集長。2008年「日経ヘルス プルミエ」編集長に。2016年より日経BP総研主席研究員。2018年、株式会社サルタ・プレスを設立し代表取締役、日経BP総合研究所客員研究員。ほかに、同志社大学生命医科学部委嘱講師、公益財団法人ライオン歯科衛生研究所理事などを務める。