コラム&レポート

西沢事務局長コラムvol.1|健康の要、腸の守りを「たもつ」ために欠かせない発酵性食物繊維

日本人はハラ民族

「腹が据わる」、「断腸の思い」、「腹を割る」、「腹の虫がおさまらない」、「腹黒い」……。日本語には、腹に心があるとする言葉がたくさんある。もちろん、英語にも「have guts(ガッツがある)」「gut feeling(直感)」といった表現はあるが、こと日本において、ハラは心身が合一する体の最も重要な場所と考えられてきた。

武道はじめ、日本の身体論で重んじる、へその10㎝くらい下を内側に入ったあたりにあるという「臍下丹田」はその象徴。貝原益軒が『養生訓』で、「腎間の動気ここにあり」と記したように、生命の源があるのがここというわけだ。

その場所はまさに、約37兆で構成される人体の細胞数に比する30~100兆もの腸内細菌たちが盛んに活動する私たちの腸のあたり。

つい30年くらい前までほぼブラックボックスだったこの腸が、現代医科学によって、免疫維持、腎臓や脳から肌に至る各種臓器の健康、老化などに密接な関係を持つ、健康の要であることが解明されてきた。

やっと、先人の知恵に科学が追いついたといえる。

そして、ハラが良好な状態を守るには、数十兆に及ぶ腸の居住者=腸内細菌との円滑な共棲関係を「たもつ」ことが不可欠なこともわかってきた。

こうしたことが明らかになるのと軌を一にして、健康関連のキーワードの中でも腸のケアを通して全身の調子を整えようとする“腸活”はトップクラスの人気が続いている。

人気の背景には、食事をしてしばらくすれば、蠕動運動を始め、腐敗したものを食べると痛みを訴えたり、おならや便を出したりする多弁な臓器が腸だということ、そして、腸活は実感が得やすいということもあるだろう。

口からとった菌は腸に定着しない腸内常在菌に十分なエサを

これまで腸活というと、まず、乳酸菌やビフィズス菌といった菌(いわゆるプロバイオ)を含む発酵食品類の人気が高かった。

もちろん、これらの食品に含まれる有用菌は、整腸や免疫機能の活性化など、腸内細菌叢への刺激役として働いてくれる。しかし、こうした菌は基本的に私たちの腸には定着しないので、摂取をやめれば長くても2 週間程度で腸から姿を消してしまう。

一方、最も気を遣うべき腸の居住者=腸内細菌たちの“食事(エサ)”に対する理解度はまだまだ高いとはいえない。

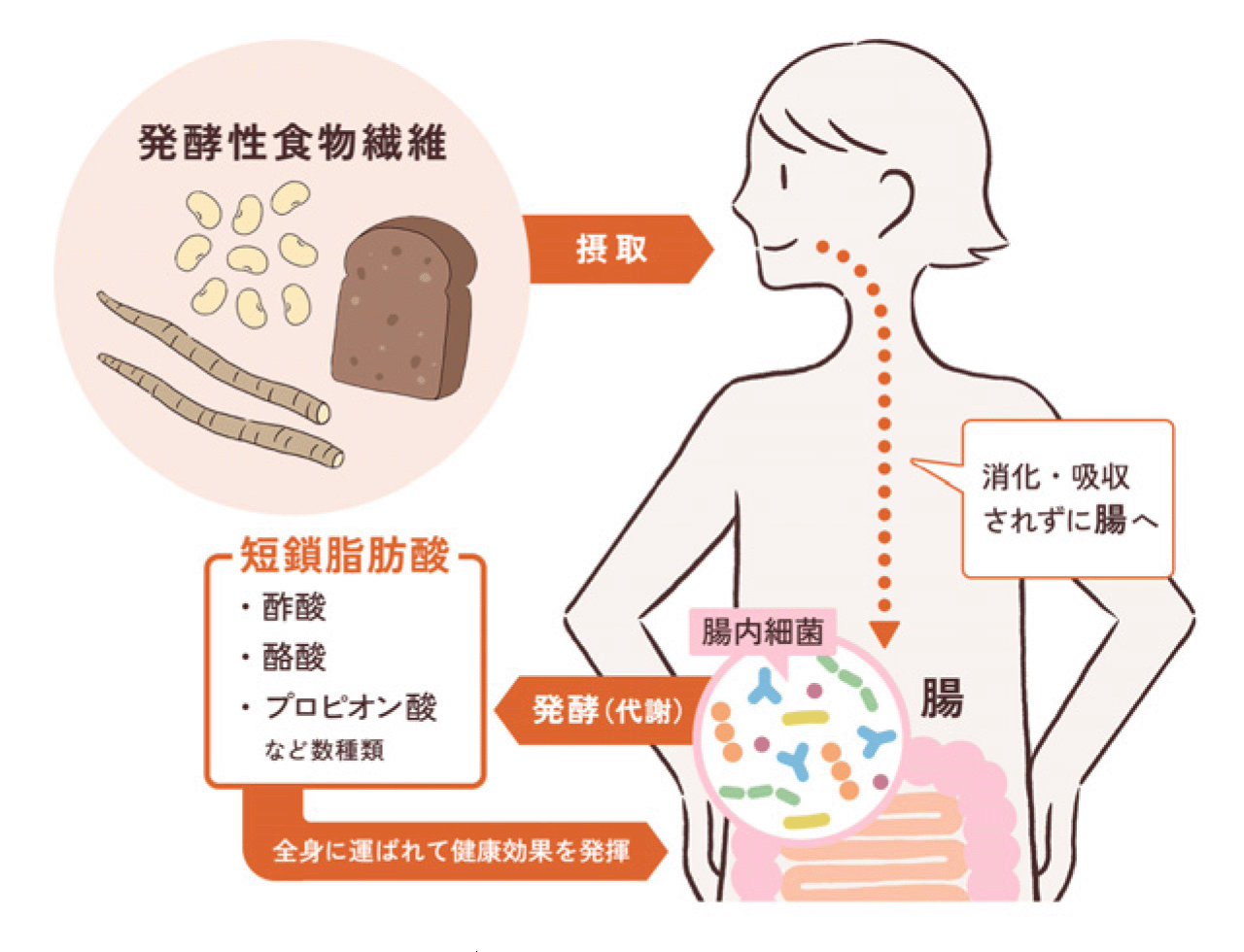

この腸内細菌たちの“エサ”は食物繊維。なかでも、腸内に棲む有用菌がエサにする「発酵性食物繊維」という種類の食物繊維をしっかり補給しなければならない。

ここでいう“発酵性”とは、腸内細菌がエサにして発酵活動を行うという意味だ。英語には、MACs(Microbiota-accessiblecarbohydrates)という表現がある。食物繊維は炭水化物の一種だが、「腸内細菌が利用できる炭水化物」ということになる。

食物繊維の分類として、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維という名称を耳にしたことがある方は多いのではないだろうか。後者の水溶性はすべて発酵性。穀物に多いβ-グルカン、ゴボウやキクイモなどに含まれるイヌリン、果実類に多いペクチン、海藻のアルギン酸、大豆や牛乳に含まれるオリゴ糖などの種類がある。

一方の不溶性の中でも、穀物や豆を加熱し冷えたあとにできる難消化性でんぷんなどは発酵性であることがわかっている。ただし、緑黄色野菜の食物繊維の多くはセルロース、セミセルロースといった非発酵性の不溶性食物繊維。

「野菜を食べているから食物繊維はしっかりとれている」とは言えないのだ。

腸を健やかな状態に保つためには下記の2つの要となる恒常性を「たもつ」必要があり、発酵性食物繊維が不足するとどちらも崩れることがわかっている。

腸の健康維持に欠かせない2つの「たもつ」とは

1. 腸内細菌叢のバランスを「たもつ」こと

発酵性食物繊維が十分に供給されている腸内で有用菌が滞りなく活動していると、短鎖脂肪酸(主なものに酪酸、酢酸、プロピオン酸)という善玉物質が作られ(下図)、腸のエネルギー源になったり、免疫バランスを整えたり、さらには神経を保護したりと私たちの体の随所で健康維持に働く。ほかにも、腸内細菌たちは、ビタミンB 群やビタミンK、リラックス作用などで注目されるGABA(ガンマ- アミノ酪酸)など多様な代謝物を作るが、特に短鎖脂肪酸では注目研究が続々と発表されている。

- 欧州で1万人超を5~7年間追跡した研究で、短鎖脂肪酸の酪酸を作る腸内細菌が増えるにしたがって、すべての感染症による入院リスクが低下していた(*1)。

- 日本の高齢者107人を対象に行われた研究では、腸内に短鎖脂肪酸や乳酸が多い人たちで認知症リスクが低くなっていた(*2)。

2つの研究を例示したが、短鎖脂肪酸が潤沢に作られると、免疫の維持や脳の健康にまでつながる可能性があることがわかるだろう。

ところが、有用菌のエサである発酵性食物繊維が不足し、悪玉菌が多い状態になると、インドール、p-クレゾールといった腸にダメージを与える悪玉物質が増える。このように、腸内細菌叢の恒常性が破綻した状態を「ディスバイオ-シス」という。

2. 腸壁(粘膜層)のバリアを「たもつ」 こと

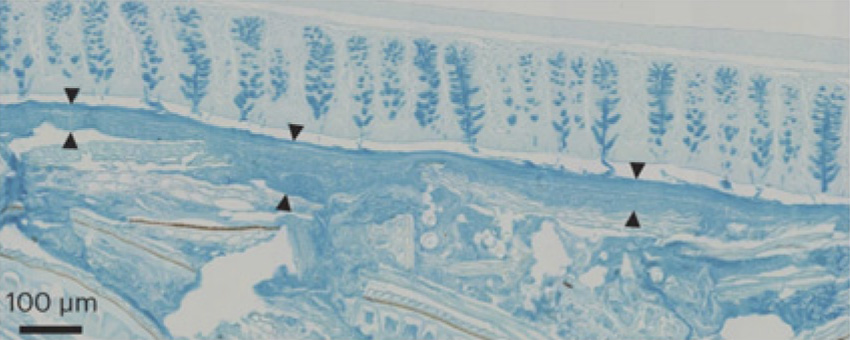

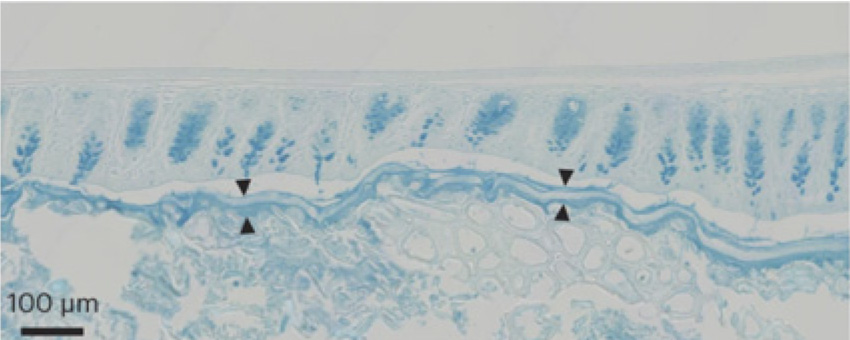

腸壁の粘膜はぬるぬるした粘液の層に覆われ、外部からの異物侵入を防いでいる。しかし、発酵性食物繊維が不足すると、たんぱく質などをエサにする菌の活動が優勢になり、これらの菌が作る悪玉物質が腸壁で慢性的な炎症を引き起こし、防御力を低下させる。

さらに、エサ不足に困った有用菌が、粘液の主成分であり、食物繊維の構成要素と同じ糖をたくさん含む高分子糖たんぱく質“ムチン”をエサとして食べ始める。この状態が続くと、粘液層が薄くなったり、欠損が生じたりする( *3)。

すると悪玉菌やこれらが作った悪玉物質などが、粘膜を通り抜けて体内に流入することに。こうして腸のバリアが崩れた状態を「リーキーガット」、「腸漏れ」などと呼ぶ。

食物繊維を断ったら、粘液層が薄くなった

5匹のマウスで行った実験。黒い矢印はマウスの結腸の粘液層の幅を示す。矢印に挟まれた青く染まった帯が粘液層。食物繊維を断つと(Fibrefree)、肥満抑制や血糖値調整に働く代表的な有用菌Akkermansia muciniphila(アッカーマンシア・ムシニフィラ)が粘液を食べ、粘液層が薄くなった。( 写真およびデータ出典:Parrish et al., NatMicrobiol. 2023 Oct;8(10):1863-1879. より)

腸漏れが起きると、体内の各所で慢性炎症が起き、様々な疾患の原因になっていく。

ここに挙げた、腸の健康維持に欠かせない2つの重要な機能が損なわれると、肥満、アレルギー、2型糖尿病、動脈硬化、大腸がん・膵臓がんなどのがん、認知機能低下など全身で疾患リスクが高まるとする研究が多く発表されている。

そんな状態に陥るのを防ぐために欠かせないのが発酵性食物繊維なのだ。

なお、腸は老化によって細菌叢が悪化し、また「腸漏れ」しやすくなることがわかっている。そのため、若い人はもちろん、高齢者に至るまで、一生にわたって発酵性食物繊維を意識してとり続ける必要がある。

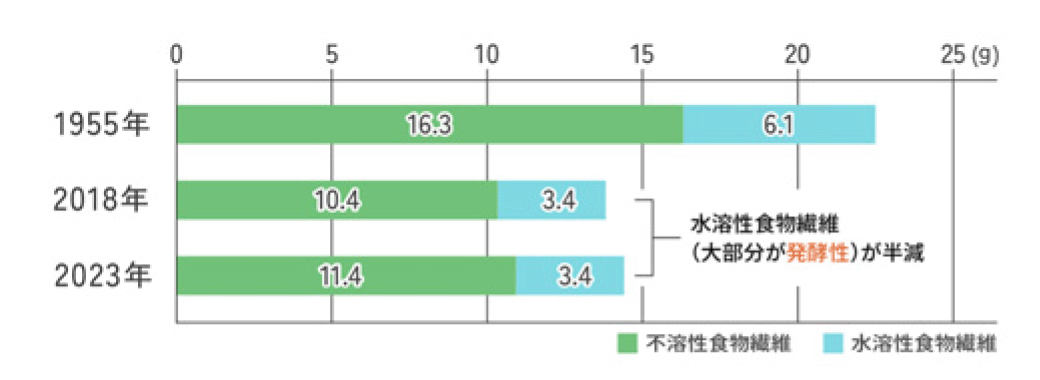

しかし、残念ながら、私たち日本人がとる発酵性食物繊維量は減少している。

主な発酵性食物繊維は「水溶性食物繊維」に分類されるが、現代では3g近く摂取量が減っているのだ(下グラフ)。

腸内細菌叢の元気と腸のバリア機能を「たもつ」ためには、毎日3g以上の発酵性食物繊維がプラスされるような食生活を意識してほしい。

(データ:国民健康・栄養調査より作成)

昭和30年、平成30年、令和5年国民・健康栄養調査の概要より作成。1955年、2018年はプロスキー法で測定した場合の食物繊維量、2023年は、新しい測定法(AOAC2021.25 法)で測定した低分子水溶性食物繊維を含まない値。

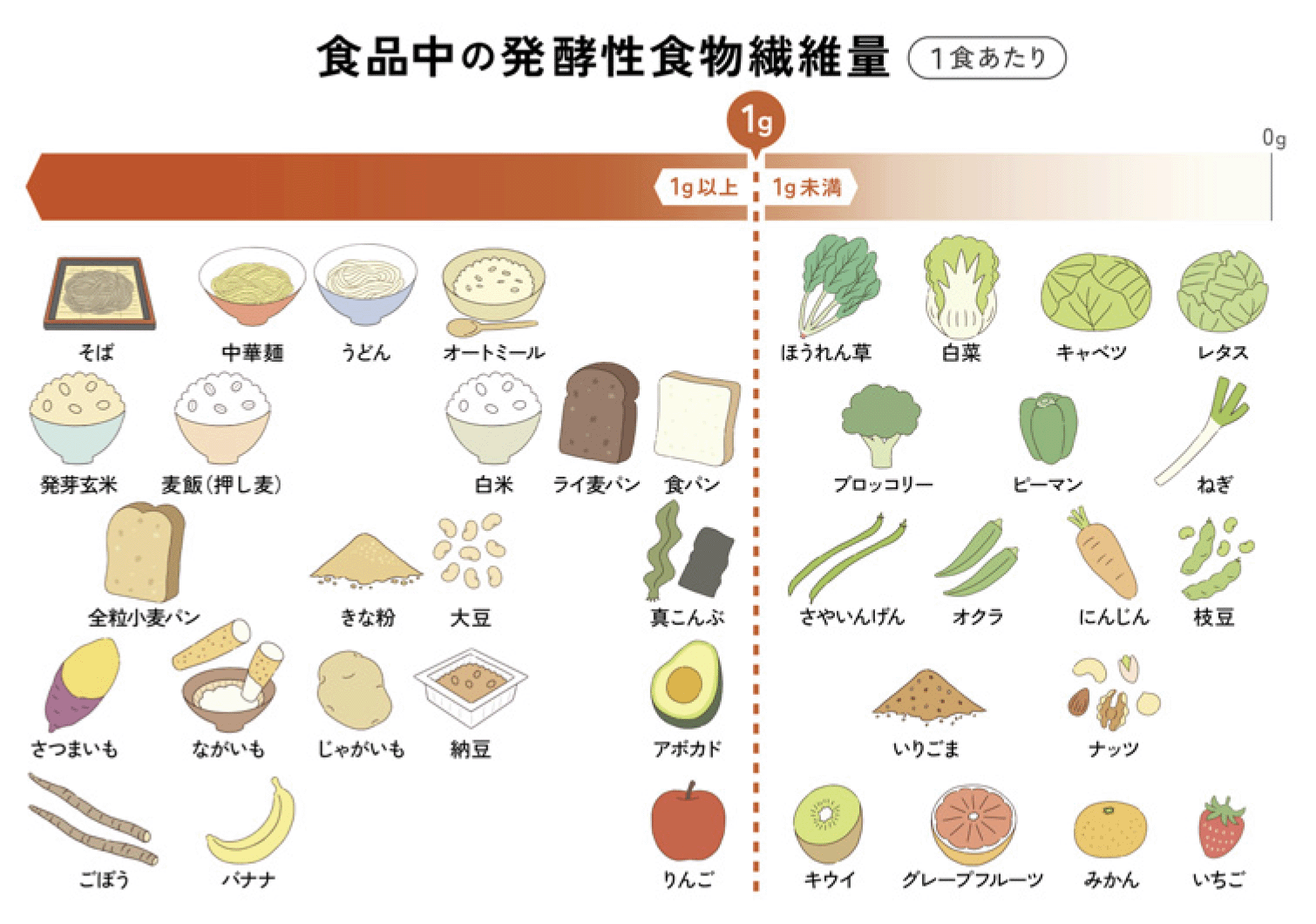

発酵性食物繊維はどんな食品に多く含まれる?

先にも記したように、野菜にはどちらかというと発酵性食物繊維の含有量が少ないものが多いため、「野菜を意識して食べているから食物繊維は十分とれている」と考えるのは正しいといえない。

では、1日3g 以上の発酵性食物繊維をプラスするには、どんな食品をとればいいのだろうか?

発酵性食物繊維の多い食品には、下記のようなものがある。

【穀物】 大麦(もち麦や押麦)、全粒小麦粉、発芽玄米、そば、オートミール など

【豆・豆製品】 納豆、蒸し大豆、きな粉 など

【根菜・いも】 ごぼう、さつまいも、じゃがいも、 長いも など

【果物】 アボカド、バナナ、りんご など

【海藻】 昆布、わかめ など

通常の1食分で1g以上発酵性食物繊維がとれる食品を図に示した。1gのラインから左側にある食品を組み合わせたメニューが効率的だ。

特に、“主食”を「白い穀物」から「茶色い穀物」に替えると摂取量が一気に増やせる。次に大切なのは“副菜”。副菜メニューに大豆、根菜、いも、海藻などを用いれば、1食で+1gの発酵性食物繊維摂取は、そんなに難しいことではない。

生活習慣病リスク低下のために、1日25g超の食物繊維を

ここで改めて、食物繊維量の変遷を示した前掲グラフを見てほしい。水溶性食物繊維だけでなく、不溶性食物繊維の摂取量も1955年に比べ、激減していることが一目瞭然だろう。

私たち日本人は、食物繊維の摂取量が大幅に低下していることに、もっと危機感を抱くべきだ。

今回は、主に発酵性食物繊維の重要性を記してきたが、実は、非発酵性の不溶性食物繊維にも、発酵性食物繊維とは違う機能性がある。

しっかりした便を作り、良好な排便を促すことや大腸がんのリスク低減などだ。

さらに、腸のバリアを「たもつ」重要な役割もある。便を作りながら大腸内を移動しつつ、物理的な刺激を腸粘膜に与え、そこに存在する“盃細胞”から粘液のもとであるムチンの分泌を促すのだ(*4)。

つまり、不溶性食物繊維は粘液層を厚くする働きを持ち、「腸漏れ」を防ぐのに役立っている。

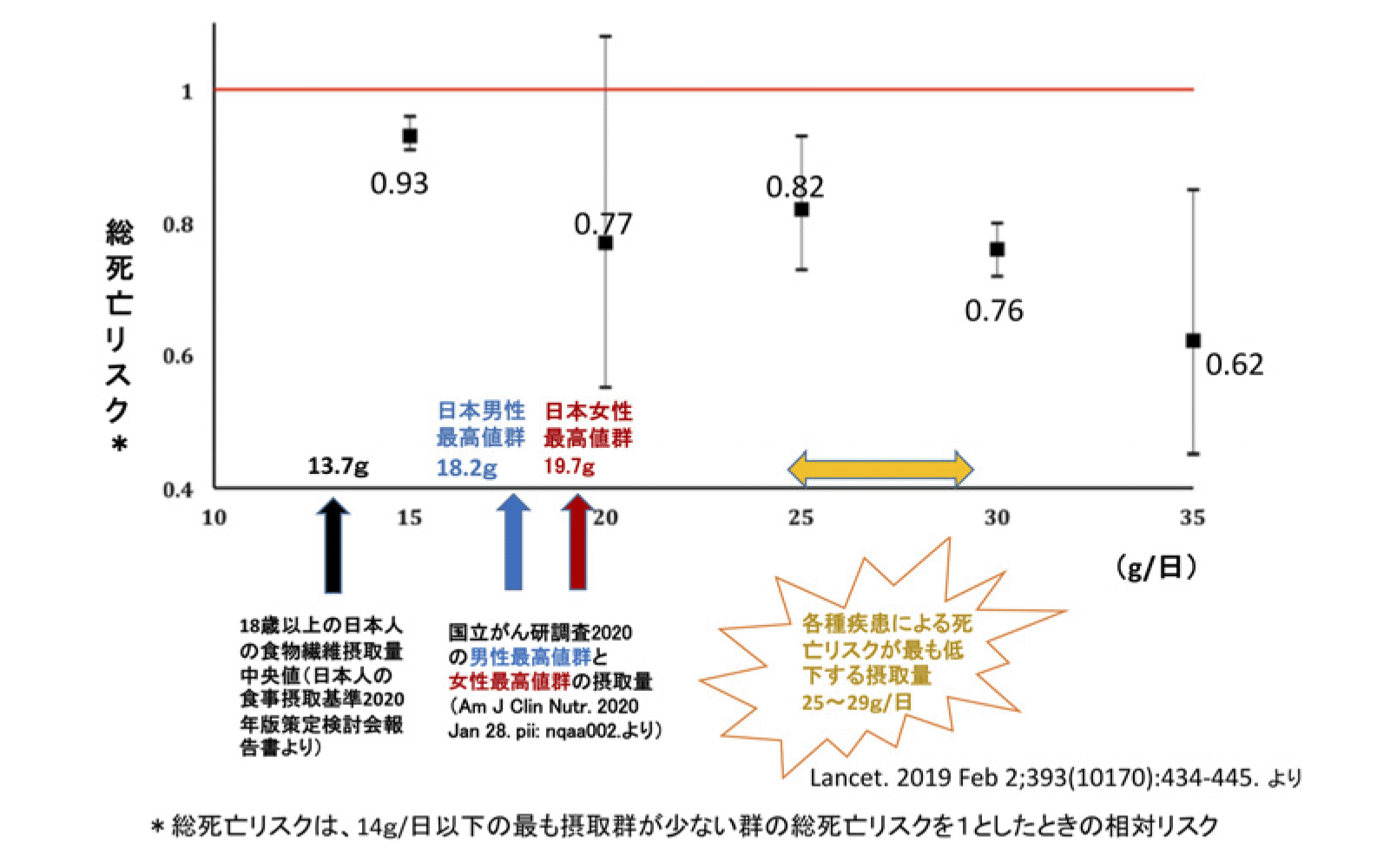

世界中の研究を集約し、約1億3500万人年分のビッグデータを分析した研究では、1日25gから29gの食物繊維をとれば、2型糖尿病、心疾患、大腸がんなど多くの生活習慣病の発症リスクや死亡リスクが下がることが確認されている(*5)。

こうした研究成果を踏まえ、世界保健機関(WHO)は、1日25gより多い食物繊維の摂取を奨めている。

日本人男女約9 万3000人を対象にした研究でも、食物繊維を多くとるほど全死亡リスクが低下するという結果が出ている。摂取量の多寡で5 群にわけて分析したところ、一番多く食物繊維をとっている群は、一番少ない群に比べ、男性で23%、女性で18%全死亡リスクが低かった(*6)。

しかし、一番多くとっている群でも、その摂取平均値は男性で18.2g、女性で19.7g しかない。

そして、18歳以上の日本人の食物繊維摂取量の中央値は、なんと1日たった13.3g(*7)。25gには10g以上不足しているのが日本の現状だ。

この関係を下の図に表した。

こんな日本人の食物繊維摂取量を1日25gを超える量まで増やすにはどうしたらいいのだろうか。

実は、もともと日本人はしっかり食物繊維をとっていた。1955年の平均は22.5g。これが1960年代以降激減する。その大きな要因がピカ一の食物繊維源である「大麦=麦めし」離れ。

1960年には1人あたり年間約8㎏も大麦を食べていたのに、2010年にはたった200gまで減っている。実に40分の1になっているのだ。

先に触れたように、精製度の低い穀物は重要な食物繊維摂取源。そのため、米国はじめ世界のほとんどの先進国は、公的機関が全粒穀物の摂取を推奨し、年齢別の推奨値まで定めている。

1億3500万人年分のデータから食物繊維摂取量と死亡リスクの関係を示したグラフに、日本人を対象にした研究から、男女それぞれの最多摂取群の平均摂取量と、18歳以上の日本人の摂取量中央値をプロットした。

しかし、日本では「食事バランスガイド」(厚生労働省、農林水産省)でも全粒穀物には一言も触れられていない。こうして、国家的な空白が穴をあける中で、日本人の主食は白米もしくは精製小麦を使った主食に偏向した状態が続いている。

そんな中、2024年8月に始まった「令和のコメ騒動」の影響を受け、“かさ増し穀物”としてもち麦(大麦)人気が高まっているのは朗報かもしれない。

品種改良もあり、大麦は各段においしくなっている。

これを好機ととらえ、食物繊維リッチな食卓を回復させていきたいものだ。

※本記事は『自動車技術会関東支部報「高翔」84号の「特集たもつ」』より転載しています。

[参考文献]

- *1 Kullberg et al., Lancet Microbe. 2024 Sep;5(9):100864.

- *2 Saji et al., Sci Rep. 2020 May 18;10(1):8088.

- *3 Parrish et al., Nat Microbiol. 2023 Oct;8(10):1863-1879.

- *4 Morita et al., Biosci Biotechnol Biochem. 2008 Mar;72(3):767-72.

- *5 Reynolds et al., Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):434-445.

- *6 Katagiri et al., Am J Clin Nutr 2020, 111: 1027-35.

- *7 日本人の食事摂取基準(2025 年版) 策定検討会報告書

Writer 執筆者

西沢 邦浩 事務局長

- 一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクト 事務局長

1991年日経BP入社。2005年より「日経ヘルス」編集長。2008年「日経ヘルス プルミエ」編集長に。2016年より日経BP総研主席研究員。2018年、株式会社サルタ・プレスを設立し代表取締役、日経BP総合研究所客員研究員。ほかに、同志社大学生命医科学部委嘱講師、公益財団法人ライオン歯科衛生研究所理事などを務める。