今後は科学的な意義が大きく変わる?!

そもそも食物繊維って?

消化されずに大腸まで到達する食物繊維

健康効果の高さから、

第6の栄養素とも呼ばれる

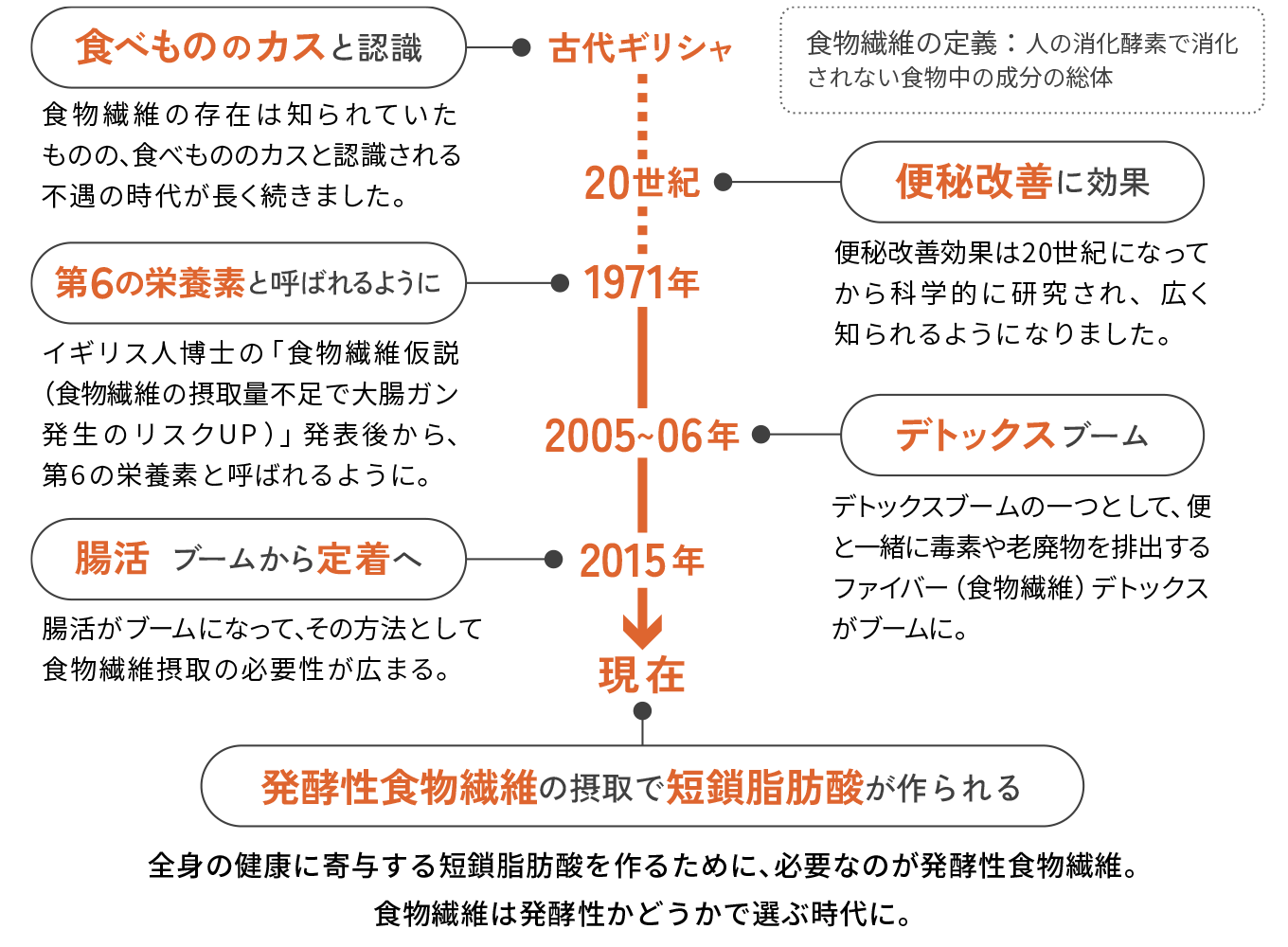

食物繊維は、糖質と同じ炭水化物の一種ですが、ヒトの消化酵素で消化されずに大腸まで到達する成分です。有効エネルギーが少ないため、かつては食べもののカス・不要なものと思われていました。しかし、お腹の調子を整えるなど体に有用な働きをすることが明らかになり、今では第6の栄養素とも呼ばれています。食物繊維という名前から、糸やスジのような形状を想像しがちですが、水に溶けてサラサラしているものや、ゲル状のもの、蜂の巣のような形でボソボソした食感のものまで、いろいろあります。

食物繊維の歴史

腸活に必須の食物繊維

~「発酵性食物繊維」がこれからのスタンダード

食物繊維の摂取が、最近ますます重要性を増してきました。腸内細菌が食物繊維をエサにすることで作り出す短鎖脂肪酸の体への効果が注目されているからです。短鎖脂肪酸は生活習慣病のリスク低減や美肌をもたらすなど、全身の健康・美容に貢献します。

ここで重要なのが、食物繊維の中でも「発酵性食物繊維」を選んで摂取することです。全ての食物繊維が腸内細菌のエサになって、発酵(代謝)するわけではありません。これまで食物繊維は、水溶性か不溶性かで分類されていました。しかし、これからは腸内細菌によって発酵しやすいかどうか(発酵性・難発酵性)での分類がスタンダードになります。

※レジスタントスターチと3糖以上の難消化性オリゴ糖は、食物繊維と同様の機能を持つために、日本では食物繊維(発酵性食物繊維)に分類される。

※どの食物繊維も消化・吸収されずに腸にたどり着きますが、腸内細菌のエサになって発酵し、短鎖脂肪酸を作るのは発酵性食物繊維だけ!

COLUMN

日本食物繊維学会が提唱

新しい概念 ルミナコイド

ルミナコイド(luminacoids)は、食物繊維&食物繊維と同じように働く食物成分のこと。ヒトの小腸内で消化・吸収されにくく、腸内細菌のエサになって短鎖脂肪酸を作ったり、余分な糖質や脂質が小腸から吸収するのを抑えたりと消化管を介して健康維持に役立つなど、発酵性食物繊維と極めて近い働きをします。

※ルミナコイドには、発酵性・非発酵性食物繊維ともに含まれます。作用は異なりますが、どちらもヒトの体の役に立つ成分です。